DDoS攻撃がもたらす現代社会のリスクと多層的防御策の重要性

現代のインターネット社会において、ネットワークの脅威は絶えず進化している。その中でも特に脅威度が高い攻撃手法のひとつが、分散型サービス妨害、つまりDDoS攻撃である。この手法は、多数のコンピューターやスマート機器、いわゆる“端末”を乗っ取り、標的となるサーバーやネットワークを過剰なリクエストやデータで圧倒することで、正規の利用者が本来受けられるべきサービスを停止状態に陥らせるものだ。 攻撃者がDDoS攻撃を仕掛ける場合、対象となるサーバーには一度に対応できる接続数やリクエスト数に限界が設けられている点を突いてくる。これに対し、世界中に分散する膨大なハッキング済み端末から、一斉に通信の要求が送られてくる。

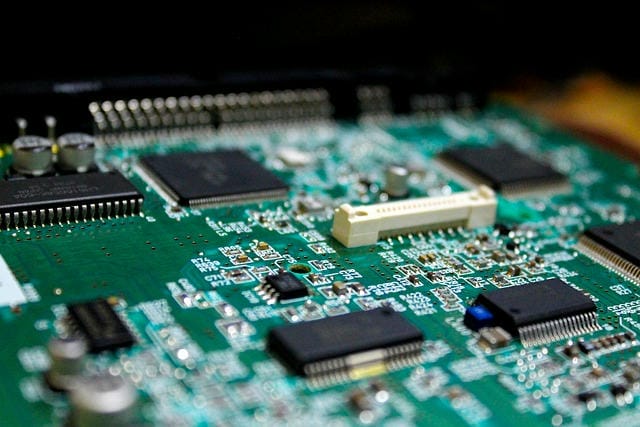

その結果、サーバーやその上で稼働しているサービス、さらには背後のネットワークまでが著しく負荷を受け、レスポンスの遅延や停止、場合によってはインフラ全体の機能不全に発展することもある。 この種の攻撃を成立させるために攻撃者が利用する端末は、必ずしも自前の機器とは限らない。大半は一般利用者のパソコンやインターネットに接続されたカメラ、家庭用ルーターなど、ごく当たり前に日常生活で目にする“もの”である。こうした端末には、しばしば脆弱性が残されている場合があり、不正アクセスに利用されやすい。いったん遠隔操作が可能な状態にされると、当の所有者がまったく気付くこともなく、攻撃に加担してしまう。

攻撃ターゲットとなるサーバーの領域は広い。企業のオンラインショップや情報共有のポータルサイト、行政機関が提供するサービス、金融取引インフラなど、日々の暮らしに直結する部分も少なくない。特に、社内システムを自社で運用している組織では、万一停止状態に追い込まれると、業務の継続が困難になるケースも発生している。鍛えられているはずの防御機構も、あまりに突発的で大規模なDDoS攻撃には苦戦を強いられることがある。 DDoS攻撃の目的は多岐にわたる。

金品を要求する脅迫、政治的な主張、特定サービスの妨害、競合他社を利する動機など、単なるいたずらを超えた実害をもたらしうる。実際、攻撃を受けた側はサービス低下による損失だけでなく、利用者からの信頼喪失、場合によっては法的なトラブルにも発展しうるリスクを抱えている。そのため、攻撃されることを前提とした備えが強く叫ばれている。 このような背景から、サーバー管理者や組織のIT部署では、DDoS攻撃に備えるための防御対策に力を入れている。主な手法としては、異常なアクセスの検知・遮断を行うセキュリティ機器やソフトの導入、通常想定されるトラフィック量から著しく逸脱した通信を可視化し、人為的または自動的に対策を講じる体制の構築などがある。

また、通信経路を変更する、複数のサーバーへ負荷を分散させる、外部の専門事業者と連携して攻撃をブロックするサービスを利用するといった方法も普及している。 一方で、個々の端末のセキュリティ強化も重要である。攻撃に悪用される端末の多くは、セキュリティ更新が行われていなかったり、初期設定のまま乱用されていたりする。個人や企業を問わず、ネットワークにつながる全ての“もの”が、感染源となりうるため、パスワードの強化や不要なポートの閉鎖、定期的な修正プログラムの適用など、基本的な対策の確実な実施が不可欠だ。また、IoT機器を含めた広範な端末にまで点検・対策を徹底することが、見過ごせない課題となっている。

攻撃は進化しており、一度に発生するリクエストの数や帯域の消費量は、年々増大傾向にある。一部の攻撃は、標的になりうるサーバーやネットワークに通常では考えられない規模のパケットやリクエストを送りつけ、従来の防御機構さえ乗り越えてしまうケースも報告されている。そのため、攻撃手法や傾向の監視、および最新の情報収集が欠かせず、現行の対策が未来永劫有効とは限らない。対応には柔軟性が求められている。 DDoS攻撃による損失や被害の実例もあげられる。

例えば、大手ポータルサイトが長期間にわたり断続的な攻撃を受け、社会的な信頼に揺らぎが生じた事例や、多数の利用者がアクセス困難となり、電子商取引の機会損失を被ったケースが確認されている。中小規模の組織では、復旧コストや信頼の回復に多大な時間を要し、場合によっては事業継続が厳しくなることも少なくない。 技術的な面のみならず、日頃からDDoS攻撃の基本的な原理や影響範囲、その被害から復旧までの流れを理解し、担当部署間、もしくは外部専門家との連携体制をあらかじめ構築しておくことが肝要である。端末のセキュリティ意識向上およびサーバーとネットワーク全体の多層的な保護を両輪とし、最新の脅威に対応する防御策の導入が、今まさに多くの現場で叫ばれている。現代のインターネット社会ではDDoS攻撃が深刻な脅威となっている。

DDoS攻撃は、乗っ取られた多数の端末を使って標的サーバーに大量のリクエストを送り、正規のサービス提供を妨害する手法である。攻撃に悪用される端末は、個人や企業のパソコンだけでなく、家庭用ルーターやIoT機器など日常的な機器も多い。こうした端末の脆弱性が悪用され、所有者が気付かぬまま加担してしまうケースがほとんどだ。標的となるのは企業のオンラインサービスや行政、金融インフラなど社会に不可欠な部分も多く、一度被害に遭うと業務停止や信頼低下、法的問題へ発展する恐れもある。攻撃の目的は金銭目的の脅迫から政治的な意図、競合妨害まで多岐にわたるため、被害のリスクは広範囲に及ぶ。

対策としては、異常通信の検知・遮断システムやトラフィックの分散、専門事業者との連携などが挙げられているが、攻撃手法の高度化により防御の難易度も上がっている。また、ネットワークに接続する全ての端末でパスワード強化や定期更新など基本的な対策を徹底する重要性も指摘されている。被害事例では、大手サイトの長期停止や中小企業の経営危機などが報告されており、組織内外での連携と多層的な防御体制が不可欠となっている。現状の対策だけでなく、最新の脅威情報に基づいた柔軟な対応も求められている。